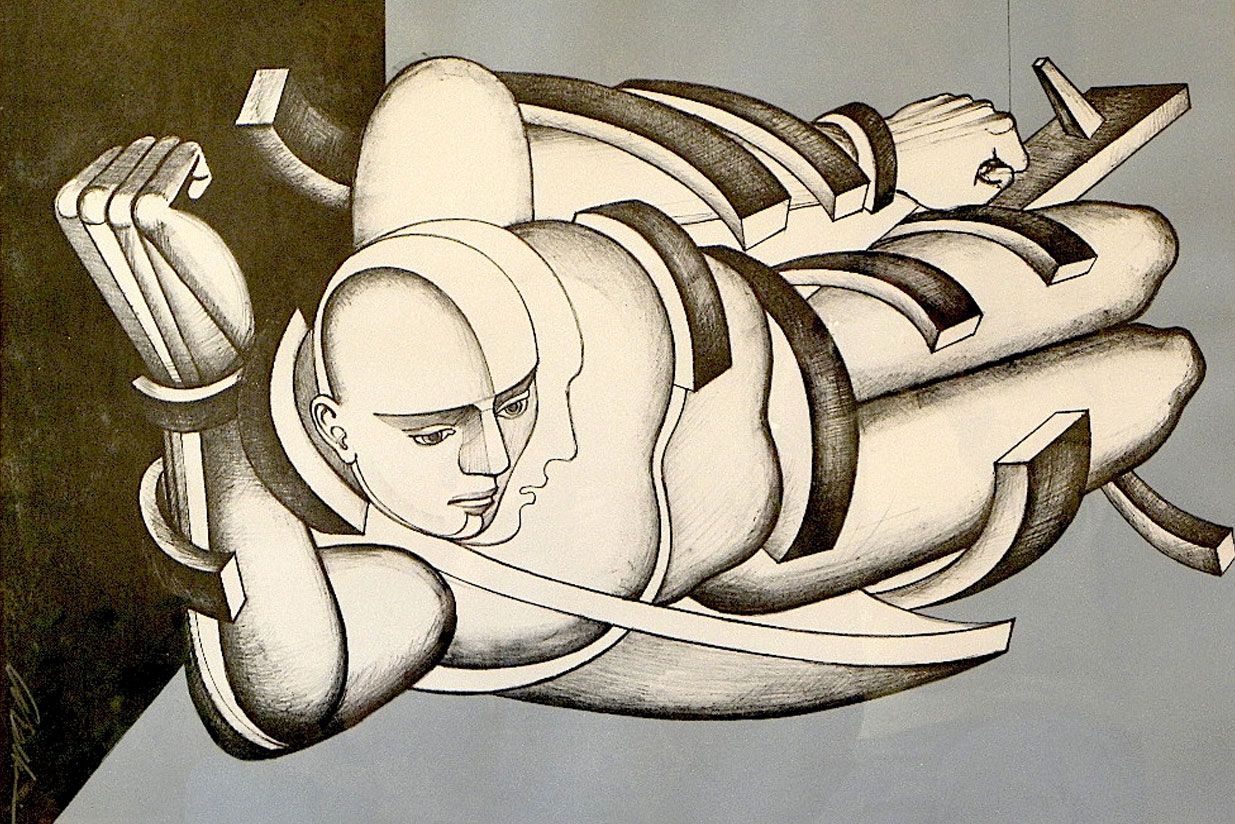

El niño encadenado

La innovación tecnológica era la gran esperanza para ampliar la capacidad de la tierra para sostener la pesada actividad de tanta gente, y alumbró grandes proezas que, sin embargo, no disiparon antiguos tejemanejes de la indignidad humana, capaces de doblegar al prójimo o condenarlo al abandono. Los pasos hacia adelante en la ciencia habían facilitado la formación de nuevos seres, prototipos avanzados de una especie en decadencia que, alarmados por su presente y sin capacidad de aprender del pasado, necesitaba encontrar certezas en el porvenir. Esta nueva especie, estos nuevos súper-sujetos, eran llamados «oráculos» y, en efecto, veían el futuro.

Su calendario vital se dilataba más que el de la especie madre, pero resultaba escueto en sus dimensiones. Seres impotentes a la hora de comunicarse, requerían de tutelaje pese a que la Libertad era su bien más preciado. No obstante, su incapacidad para valerse por sí mismos, algo perfectamente calculado, los condenó al servilismo y la dependencia. Los oráculos se habían convertido en una subespecie, una aberración en la lógica de la escala evolutiva. Cuando se podía esperar que ellos fueran los encargados de articular el nuevo mundo de la salvación, la realidad les colocó al servicio déspota de los intereses personales. Eran esclavos, y cada familia, incluso la más humilde, tenía uno. ¿Su misión? Dar certezas al porvenir cercano de sus dueños, leer el futuro próximo de sus amos a cambio de una cuota limitada de tiempo libre, espacio y alimento.

Aura y su marido disponían de uno. No tenía una mala existencia, comparado con sus semejantes. Ellos, pese a todo, lo trataban con dignidad, y él había cumplido fielmente su cometido en todo momento, hasta el punto de que los éxitos que encumbraron a esa familia y ayudaron a engrosar la ya contundente bonanza que les bendecía, tuvieron que ver con algunas buenas decisiones motivadas por las predicciones del oráculo. Tales aciertos hicieron que éste disfrutase de ventajas vetadas a la mayoría de oráculos, e incluso que un día a la semana le abriesen la ventana para que pudiese contemplar el mundo más allá de su cubículo.

Todo cambió, sin embargo, el día en que Aura quedó embarazada.

Ante la falta de preocupaciones primarias, el uso que Aura y su familia habían dado en los últimos años al oráculo pasaba por conocer lo que les deparaban sus próximas vacaciones o las calificaciones o las idas y venidas en sus negocios. Era poca amortización, pero el coste era menor. El oráculo, a quien no se le llamaba por ningún nombre, solo debía estar diligente cuando se requería de sus habilidades. Una mañana, Aura entró en su cubículo subiendo unas escaleritas, y le pidió que le mostrase cómo sería su hijo. El oráculo, que además de la premonición había desarrollado la capacidad de la ilusión, miró por la ventana y reflejó una imagen que a Aura se le quedaría grabada el resto de su vida.

Nada igual había visto antes. Era algo horrible, indignante, escandaloso. No pudo más que gritar sin control alguno, soltar la rabia y la repugnancia de esa imagen reflejada en la ventana. ¿Podía ser cierto? ¿Qué vileza era esa? En la ventana, el oráculo había proyectado un hermoso bebé desnudo, sonriente y que la miraba con unos enormes ojos claros. Sin embargo, tenía entre sus pequeños brazos y pies, alrededor de su caderita y sobres sus hombros, unas oxidadas cadenas que le aprisionaban y le impedían moverse.

¿Qué clase de crueldad podía motivar algo así? Aura empezó a atar cabos. Al final iba a ser cierto que esos oráculos desalmados no tenían sino maldad dentro. Ese desagradecido había esperado la ocasión para hacerle más daño. No tenía justificación, era inaceptable. «¡Te arrepentirás de esto!», chilló, antes de salir y cerrar el cubículo.

Durante unas semanas, el oráculo no recibió comida ni visita alguna. Sus reservas físicas eran diferentes y podía soportar carencias durante más tiempo, pero el sufrimiento era similar. Tras unos días en los que ni sus llantos sirvieron para recibir compasión, dos hombres enmascarados abrieron la puerta. El oráculo les observó con esa impasibilidad que caracterizaba a los de su especie, y que no por ello indicaba tranquilidad, pues sabía exactamente qué iban a hacer con él. No mostró resistencia, pues ni su codificación genética la contemplaba ni su cuerpo disponía de energía para llevarla a cabo. Simplemente, dejó que lo llevaran a la sala de torturas en la que pasaría tanto tiempo que ni su limitada capacidad de premonición le permitía ver. Lo último que oyó al salir por la puerta de la casa fue a Aura decir: «Solo te quedará disfrutar del aire en tus pulmones».

Pasaron los meses y el hijo de Aura nació sano y salvo. Era hermoso, todo un milagro de la existencia. Sin embargo, Aura tenía una inquietud que la reconcomía, un ánimo de revancha que, como una llamarada, no podía ser reprimida. Cuando se recuperó y el niño mostró fortaleza suficiente para respirar el aire viciado de la calle, Aura visitó el centro de tortura donde su oráculo cumplía a raja tabla la penitencia prevista. Llegó con su hijo en brazos y vio, entre rejas, un penoso ser demacrado, languidecido y desnudo. A pesar de que resultaba imposible que no la reconociese, el oráculo miraba a Aura con la misma cara que miraría a cualquier desconocido que se cruzase en su camino. Ella, sin embargo, estaba familiarizada con las limitaciones sociales de su esclavo, y simplemente expuso los motivos de su visita: ofrecerle una oportunidad de rectificar. Tenía al niño en frente y, como era obvio, había errado en su predicción. Solo tenía que reconocer las maliciosas intenciones que le habían llevado a augurar algo así, y sería perdonado. «¡Vamos, admite tu culpa!». Pero el oráculo, solo miraba al niño con tristeza en su rostro. «¡Habla!», espetaba ella.

El oráculo recibió un latigazo del guarda que le custodiaba y cayó al suelo. Desde el otro lado de la reja, Aura se agachó con el niño en brazos y, con voz más amable, le mostró a su hijo: «Venga, míralo. ¿Dónde están las cadenas?». La respuesta del oráculo, al igual que la imagen proyectada en la ventana, le perseguiría en adelante: «¿Acaso no las ves?».

Pasaron los años y el hijo de Aura creció fuerte, vigoroso y lleno de pasión. «Mamá, mamá, quiero que me lleves al parque a jugar», pedía el niño. «No, hijo mío, antes debes terminar los ejercicios». «Mamá, mamá, vayamos a la colina a pasar el día». «No, hijo, cogerás frío y enfermarás antes de que volvamos». «Mamá, mamá, ¿por qué no puedo ir con ustedes?». «Porque debes ir al colegio y aprender la lección del día».

El niño era tozudo, y aun lo fue más cuando llegó a la edad en la que el individuo reconoce, contra todo orden, su independencia prohibida. La rebeldía con que desafiaba a sus padres era encomiable, realmente fervorosa, y éstos se veían en la obligación de castigarlo una y otra vez. Él siempre acudía a su madre, quien le tenía por el más valioso de sus bienes. Sin embargo, Aura permanecía firme en las decisiones conjuntas que tomaba con su marido, convencida de que el tiempo le daría la razón, y su hijo agradecería la disciplina con que amparaban su educación. Los jóvenes, dispersos e inconscientes, no sabían lo que les convenía ni pensaban en su futuro, de manera que sus padres tenían la responsabilidad de guiarles como el lázaro guía al ciego. Las aspiraciones que tenía ese jovenzuelo, disparatadas e ineficientes, pronto serían suplidas por la seriedad de unos estudios superiores que le llevasen a la respetabilidad y el porvenir heredado de su familia. Pronto, ese muchacho empezó a ser razonable y a centrar sus esfuerzos en invertir para su futuro bienestar y su seguridad económica. Él no lo sabía, pero Aura y su marido sí.

El día de sus veinte cumpleaños, Aura decidió llevar a su hijo a conocer al oráculo que, afirmaba, había predicho su desdicha. Se presentó allí, orgullosa, para demostrarle una vez más su fracaso como augur, y exigirle nuevamente que reconociese su error y sus oscuras intenciones de dañarla. El oráculo observó a madre e hijo con esa mirada perdida, llena de pena e incógnita. Los años habían pasado por su rostro y su cuerpo abandonado, mantenido en su justa medida para que sucumbiese a una malnutrición crónica que, sin embargo, no era mortal. Así, la tortura y el castigo serían más severos. Ella presentó a su hijo, victoriosa, y exigió al desgraciado reconocimiento de su derrota.

«Vamos, condenado, aquí tienes a todo un hombre libre y sin esas cadenas que tanto me han perseguido. ¡Confiesa!».

El oráculo, respondió lo mismo que veinte años atrás: «¿Acaso no las ves?».

Fue un duro revés para Aura. Por supuesto, no quedó sin castigo aquel malvado ser creado para mortificarla, y seguro que se arrepentiría de haberla provocado nuevamente. Sin embargo, tras tantos años, la frase seguía punzándole el corazón como la primera vez.

En los años que siguieron, Aura estuvo atenta al comportamiento de su hijo. Todo parecía normal. El chico completó sus estudios con buenas notas; tuvo algún que otro noviazgo sin importancia hasta que se estabilizó con una chica de aspiraciones similares. Todo iba según lo previsto, todos coincidían en que el chico llegaría lejos. Nada hizo más feliz a Aura y su marido que ver nacer a sus nietos, pequeños destellos que daban luz a una vida rutinaria en la que a menudo se olvidaban de las cosas importantes. Su hijo, todo un hombre de bien, padre de familia y noble compañero, reunía todas las características que uno podía esperar. Era, como se solía decir, un triunfo de la sociedad.

Y aun así, Aura sentía un encogimiento en las tripas. ¿Qué podía ser? Lo importante estaba cubierto, no era menester andarse con más consideraciones. Y sin embargo, esa frase maldita seguía atormentando sus silencios: «¿Acaso no las ves? ¿Acaso no las ves?»… No, no lo veía, pero tampoco conciliaba el sueño por las noches. Estaba inquieta y se exaltaba con facilidad. Su marido, más preocupado por la temporada deportiva que por la convivencia, notó levemente el cambio en los ánimos de su esposa y se le ocurrió hacerle un regalo materialmente valioso. Ella, agradecida, lo guardó con el resto de piezas que rellenaban los rincones vacíos de la casa.

Y lo siguiente que hizo fue visitar a su oráculo.

«Apenas has cambiado», dijo al verle, no sin algo de envidia al observar cómo los años se resistían a pasar por el semblante de ese pobre ser torturado y sometido a penurias de toda índole. Los años no pasaban al mismo ritmo por su biología intervenida, mas, la triste imagen que gastaba, hizo, por un momento, compadecerse incluso a Aura, a quien seguía pesándole tanto el rencor.

Durante varios minutos en los que se intercalaban silencios serenos, Aura le contó cómo había sido su vida en esos años, llegando a la conclusión de que no habían echado en falta sus predicciones, algo que, ciertamente, era un alivio. «Vivir con certezas es vivir una mentira», afirmaba. El oráculo sonreía al percibir ese poso de madurez que parecía haber calado en su dueña, una sonrisa no exenta de nostalgia. Él apenas articuló palabra, pero entre los dos se mantenía un diálogo auténtico y cercano. Ella, incluso, se había sentado sobre sus pies y, apoyada en las rejas de la celda, hablaba casi de perfil a su interlocutor que, al otro lado, mantenía su rostro erguido y sin mirarla directamente.

En un momento dado, cuando la intimidad había alcanzado su justa medida, Aura pidió compasión a quien durante tantos años había sido castigado. «¿Por qué sigues haciéndome daño? ¿Por qué me atormentaste así?». El oráculo tardó en responder; tanto, que Aura llegó a resignarse ante la posible pérdida de juicio que había sufrido. Pero finalmente, dijo: «Yo estoy preso… pero tú también. Poco cambian las rejas que nos separan». «¿Qué tonterías dices?», riñó ella, «Yo soy libre. Tú no».

«La libertad no precisa de cadenas para verse minada».

Aura, sofocada por un ardor interno que le revolvía de nuevo, miró con rabia al cabizbajo oráculo que le había hecho saltar las lágrimas. En un charco cercano que había dentro de la celda, posiblemente de orina, Aura se vio reflejada y contempló las arrugas que sin darse cuenta se habían apoderado de sus facciones.

«Te alegras por tu juventud dilatada, pero vas a terminar en el mismo zulo que yo. En eso también nos parecemos».

Aura se fue y ni siquiera[H6] echó una última mirada a quien no volvería a ver jamás. Pasados unos meses en los cuales los males de espíritu le hicieron enfermar, pudo recomponerse para salir de esa insípida y fría cama que cobijaba solo despojos de un pasado estéril. Cuando quiso dejar a su marido, se dio cuenta de que era incapaz de tomar esa decisión, no si no era empujada por alguna situación que lo justificase. Y cuando quiso preguntarse en voz alta por qué debía justificarse, lo que le salió, quizás por inercia, fue: «¿A quién quieres engañar?».

Al tiempo, se instaló en casa de su hijo una temporada, poniendo como excusa lo pertinente del clima de esa zona para su frágil salud. Un día del fin de semana, salieron todos a pasar la mañana en la terraza. Ella se situó bajo la sombra, junto a su hijo, observando a sus nietos, que jugaban con los perros en la piscina mientras su nuera charlaba con los invitados. Aura había preguntado a su hijo por el trabajo, intentando sacar algún tema, pero éste se limitaba a dar escuetas respuestas en una conversación que tampoco llevaba a ninguna parte. Tras unos momentos en los que se le aceleró el corazón, Aura inspiró e hizo otra pregunta a su hijo: «Cariño, ¿eres feliz?». Él, con asombro, la miró malhumorado y se levantó de la silla haciendo aspavientos. «¿A qué viene eso ahora, Madre?», y se fue a bromear con los amigos de su mujer.

Pocos días después volvió a casa. Su marido, propenso a detalles de ese recorrido, había preparado todo un banquete para cenar juntos esa noche. Ella se rió al ver su cara de niño esperando aprobación, y se la dio cariñosamente. Más, durante la cena, apenas probó la comida, y él no pudo fingir por más tiempo que todo andaba bien, de manera que terminó por preguntar. Ella confesó: «Nuestro hijo… he visto las cadenas que me mostró el oráculo». El hombre quedó contrariado y exaltado, asegurando que había perdido la cabeza, que se dejara de buscar problemas donde no los había. Ese maldito oráculo estaba donde tenía que estar y su hijo era libre y dichoso como todos los demás. «¡Ni cadenas, ni oráculos!».

Aura observó el rostro de su marido, totalmente contrariado, y no vio sino ceguera y ausencia. Y por un momento, deseó estar en su lugar.

Mostrar comentarios (0)